Reservation

- HOTEL RESOL TRINITY SAPPORO

- HOTEL RESOL SAPPORO NAKAJIMAKOUEN

- HOTEL RESOL HAKODATE

- HOTEL RESOL UENO

- HOTEL RESOL IKEBUKURO

- HOTEL RESOL AKIHABARA

- HOTEL RESOL MACHIDA

- HOTEL RESOL YOKOHAMA SAKURAGI-CHO

- HOTEL POSHTEL TOKYO ASAKUSA

- HOTEL RESOL STAY AKIHABARA

- HOTEL TRINITY SHOSAI

- HOTEL RESOL NAGOYA

- HOTEL RESOL GIFU

- HOTEL RESOL TRINITY KANAZAWA

- HOTEL RESOL KYOTO KAWARAMACHI SANJO

- HOTEL RESOL KYOTO SHIJO MUROMACHI

- HOTEL RESOL TRINITY KYOTO

- HOTEL RESOL TRINITY OSAKA

- HOTEL RESOL TRINITY HAKATA

- HOTEL RESOL SASEBO

- HOTEL RESOL TRINITY NAHA

2024.03.31

在三條大橋旁銘刻歷史。京都人偶屋、「小刀屋忠兵衛」想要傳承的東西

NEIGHBORS

- RESOL HOTELS

- RESOL京都河原町三條飯店

京都的街道在變化的時代中不斷變化。佇立在三條大橋旁邊的京都人偶屋“小刀屋忠兵衛”,從江戶時代開始見證了京都的變遷。店主大西先生一直在講述歷史,目標是在保持傳統的同時成為時代所喜愛的店鋪。

從旅館到京都人偶屋

琴屋忠兵衛經營的京都人偶是在京都市內製作的傳統日本人偶。目前,作為雛人偶和五月人偶而流行。

最顯著的特點是其製造工藝。頭部製造師、四肢製造師、頭髮製造師、道具製造師和緊身胸衣製造師等工匠致力於製作娃娃。表面處理的精確度是每個工匠技巧的結果。

如今,琴屋忠兵衛作為一家京都老字號人偶店而深受人們喜愛,但在 1656 年創業時,它只是一家旅館。在江戶時代,京都有三條是從江戶町出發的旅行的最後一站。三條大橋附近有許多旅館,遊客絡繹不絕。

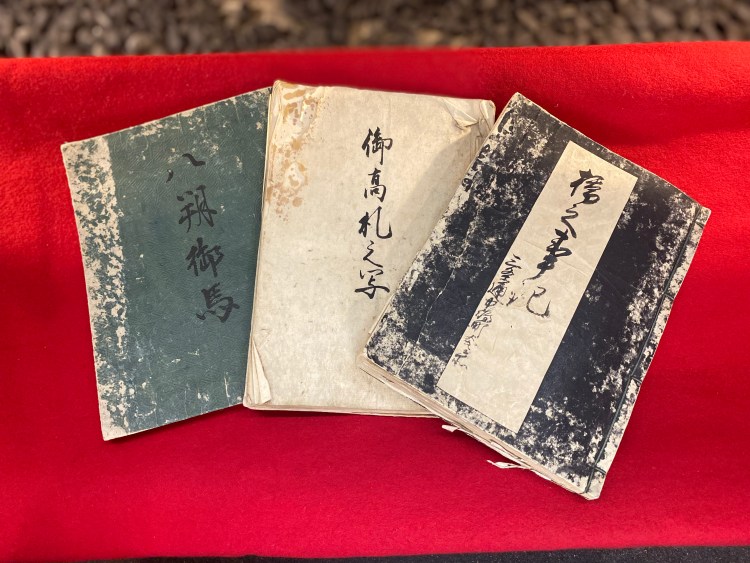

「這是一本大約300年前的旅遊指南,在這裡你可以看到『刀劍店』的字樣。」店主大西先生展開了一份珍貴的歷史資料。真正的作品只能在博物館和圖書館找到。這些材料描繪了三條大橋和一家擠滿了旅客的旅館。

由於此後家族一直在鎮上擔任行政職務,大西先生至今仍保留著許多歷史文獻。

明治時代,京都車站設立,京都的門戶也移至此處。為了因應小鎮的變化和需求,「琴屋中兵衛」也轉型為一家出售和服的商店。

1897 年出版的《宮古之崎》一書中列出了當時的商店清單。和服店的頁面上有「大西忠兵衛」的名字。大西先生說,這家店還是和服店時的招牌仍保留在商店的倉庫裡。

戰爭結束後,時間流逝。在這個以旅行為第一消遣的時代,京都的河原町也擠滿了遊客。 Kotoya Chubei也開始販售紀念品,並演變成現在的京都娃娃店。

堅持“我不會厭倦生意”

無論時代如何變遷,琴屋中兵衛始終受到人們的喜愛,因為它始終抓住了時代的需求。

京都人偶工匠的數量逐年減少,尋找新的工匠並不容易。為了繼續成為京都人偶店,除了3月和5月的季節性人偶之外,我們還提供各種各樣的作品。店內擺滿了遊客喜愛的小紀念品,以及花車、神轎等與祗園祭相關的作品。

「生意=永遠不會感到無聊」。這些話是大西先生所珍視的。我們將繼續尊重京都的傳統,並使我們的業務適應時代。為了讓顧客不感到無聊,琴屋忠兵衛透過改變來繼續營業。

使命是傳達京都的歷史

大西先生微笑著告訴顧客,“你不必購買產品,只要看看就可以了。”近年來,年輕女性經常過來仔細觀察這些娃娃。

我們希望顧客能充分體驗京都的歷史和文化,因此我們展示了所有有價值的歷史資料,並向有興趣的顧客解釋了京都和商店的歷史。

「京都這座城市不斷變化。我們擁有在其他地方看不到的資料,所以如果我不向您展示它們,那就是浪費寶藏。在Kotoya,我們將歷史傳達給那些喜歡的人。」 「這是楚北的角色,」他說。

邊改變邊守護傳統

不斷變化的京都河原町。大西先生堅定地說,為了繼續成為一家受歡迎的商店,我們將繼續堅持處理在京都制作的東西。除了外觀上的京都特色外,何不來“小刀屋忠兵衛”品味一下扎根於京都的文化與傳統呢?

小刀屋忠兵衛

電話:075-221-6349

地阯:京都府京都市中京區中島町87

交通方式:從三條京阪站徒步3分鐘

惠普:http: //www.kogatanaya.com/

*請查看上面的連結以了解營業時間和定期休息日的詳細資訊。